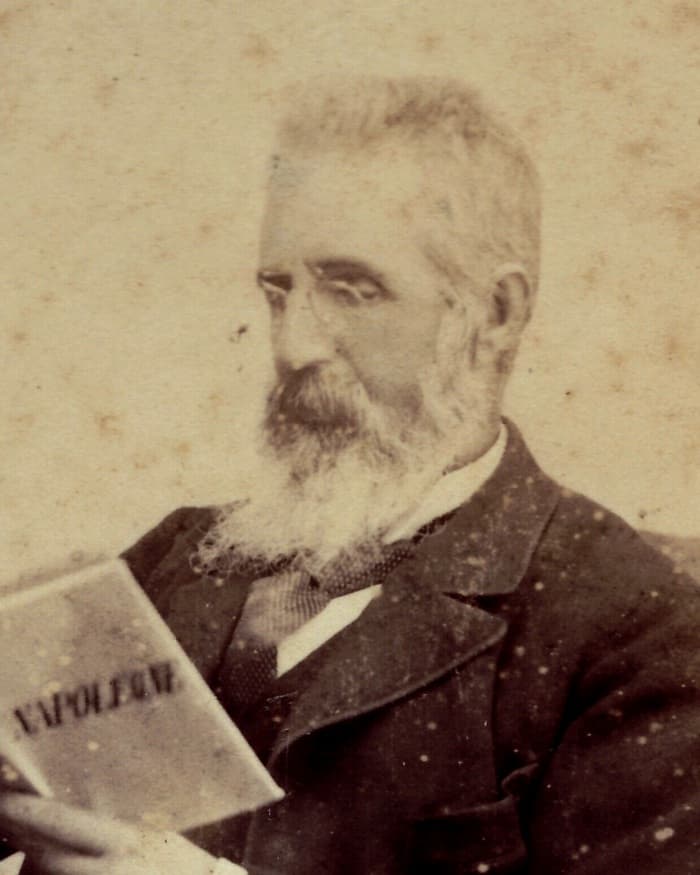

Augusto Tebaldi

Verona, 13 Gennaio 1833 - Salionze di Valeggio sul Mincio (Verona), 13 Settembre 1895

Figlio di Carlo Tebaldi e di Carlotta Leonardi, compì i primi studi nel Collegio di Castelfranco Veneto, frequentando poi il liceo a Verona. Iscrittosi inizialmente all'Università di Pavia, dove frequentò nel 1853-54 il primo anno accademico, sostenendo l’esame di anatomia umana con Bartolomeo Panizza, si spostò successivamente alla scuola medica di Vienna e infine all’Università di Padova, dove si laureò in medicina il 5 marzo 1859 con una dissertazione sull’alcolismo cronico. Nel maggio dello stesso anno conseguì anche la laurea in chirurgia nell’ateneo di Genova, per poi arruolarsi come medico volontario nell’esercito piemontese, partecipando alla seconda guerra di indipendenza insieme ai tre fratelli Alessandro (morto nella battaglia di San Martino), Cesare e Scipione.

Ancora studente a Vienna, nel 1856, aveva pubblicato l’operetta Pensieri sull’amicizia, dedicata alle nozze dell’amico Antonio Arvedi, a cui fece seguito un articolo in cui analizzava il sogno e auspicava un suo maggiore utilizzo nella diagnosi psichiatrica: Del sogno: studio medico-ideologico, uscito a puntate sugli Annali universali di medicina tra il 1860 e il 1861 e dedicata al medico linguista Paolo Marzolo. Nei primi anni Sessanta dell’Ottocento risiedette a Milano, dove frequentò il reparto alienati dell’Ospedale Maggiore, diretto da Andrea Verga, con il quale era in corrispondenza già da alcuni anni. Con Verga e con i suoi colleghi Serafino Biffi, Cesare Castiglioni e Antonio Tarchini Bonfanti mosse dunque i suoi primi passi nello studio della psichiatria.

Alla fine del 1862, grazie a una borsa di studio, fece un viaggio in Francia, Belgio, Olanda, Svezia, Inghilterra e Germania, dove visitò le istituzioni psichiatriche e manicomiali, dandone conto nella pubblicazione Alienati ed alienisti (1864) e mostrando particolare entusiasmo sia per i principi del no-restraint inglese, sia – primo in Italia – per l’istituzione dei manicomi criminali.

Dopo un breve soggiorno a Firenze, rientrò in Veneto alla fine del 1866, dopo la riunificazione di quei territori al nuovo Stato italiano. Qui, nel 1867, fu chiamato ad inaugurare l’insegnamento della Clinica psichiatrica all’Università di Padova, inizialmente come semplice incaricato del corso, poi – dopo sette anni – come professore straordinario di psichiatria e clinica psichiatrica, e solo dalla fine del 1883 come professore ordinario e direttore della clinica. Parallelamente fu nominato medico primario dell’Ospedale civile per le malattie mentali di Padova, dove istituì un comparto clinico.

Nel 1881 effettuò un viaggio in Oriente, visitando anche in quelle zone gli istituti medici e psichiatrici, di cui parlò nelle Lettere di un medico viaggiatore (1881). Fu inoltre tra i primi ad occuparsi di suggestione e di ipnotismo, e a servirsene come terapia, prendendo inoltre posizione contro gli spettacoli teatrali messi in scena da alcuni ipnotisti non medici, come Donato, di cui scrisse ad esempio al Corriere della sera il 24 maggio 1886.

Tra le sue pubblicazioni dei primi anni di insegnamento universitario spicca per originalità quella dedicata a L’ottalmoscopio nella alienazione mentale, nella epilessia, nella pellagra, comparsa sulla Rivista clinica di Bologna nel 1870, ma le sue opere più importanti furono indubbiamente le monografie Ragione e pazzia e soprattutto Fisonomia ed espressione studiate nelle loro deviazioni, con una appendice sulla espressione del delirio nell'arte (entrambe del 1884). In quest’ultima (che ebbe una lunga gestazione e se pubblicata prima avrebbe anticipato tutta la letteratura successiva) confluirono le suggestioni degli studi di Charles Darwin, Charles Bell e Herbert Spencer, accompagnate da osservazioni personali effettuate nella clinica padovana. Poco prima di morire pubblicò inoltre uno studio che ebbe molto successo sulla figura di Napoleone. Una pagina storico-psicologica del genio (1894), in cui ipotizzava la presenza di sintomi epilettici e nevropatici nella condotta dell’imperatore, pur riconoscendone il genio.

Membro effettivo della Società freniatrica italiana dal gennaio 1878, fu inoltre socio corrispondente della Société impériale de Médecine de Constantinople dal 1882 e dell’Accademia di scienze lettere ed arti di Padova dal 1886.

Nella sua clinica si formarono alcuni degli psichiatri più conosciuti del tempo, come Ernesto Bonvecchiato, Lorenzo Ellero, Silvio Tonnini e Silvio Venturi.

Morì a 62 anni nella villa di Salionze, per una nefrite che lo consumava da tempo, lasciando la moglie Orsola Malacrea e l’unico figlio Alessandro. Il suo corpo fu cremato, come egli stesso aveva chiesto. Gli amici e colleghi Paolo Mantegazza e Arrigo Tamassia ne scrissero rispettivamente il necrologio e la commemorazione.

Paola Zocchi

03/12/2020

Ancora studente a Vienna, nel 1856, aveva pubblicato l’operetta Pensieri sull’amicizia, dedicata alle nozze dell’amico Antonio Arvedi, a cui fece seguito un articolo in cui analizzava il sogno e auspicava un suo maggiore utilizzo nella diagnosi psichiatrica: Del sogno: studio medico-ideologico, uscito a puntate sugli Annali universali di medicina tra il 1860 e il 1861 e dedicata al medico linguista Paolo Marzolo. Nei primi anni Sessanta dell’Ottocento risiedette a Milano, dove frequentò il reparto alienati dell’Ospedale Maggiore, diretto da Andrea Verga, con il quale era in corrispondenza già da alcuni anni. Con Verga e con i suoi colleghi Serafino Biffi, Cesare Castiglioni e Antonio Tarchini Bonfanti mosse dunque i suoi primi passi nello studio della psichiatria.

Alla fine del 1862, grazie a una borsa di studio, fece un viaggio in Francia, Belgio, Olanda, Svezia, Inghilterra e Germania, dove visitò le istituzioni psichiatriche e manicomiali, dandone conto nella pubblicazione Alienati ed alienisti (1864) e mostrando particolare entusiasmo sia per i principi del no-restraint inglese, sia – primo in Italia – per l’istituzione dei manicomi criminali.

Dopo un breve soggiorno a Firenze, rientrò in Veneto alla fine del 1866, dopo la riunificazione di quei territori al nuovo Stato italiano. Qui, nel 1867, fu chiamato ad inaugurare l’insegnamento della Clinica psichiatrica all’Università di Padova, inizialmente come semplice incaricato del corso, poi – dopo sette anni – come professore straordinario di psichiatria e clinica psichiatrica, e solo dalla fine del 1883 come professore ordinario e direttore della clinica. Parallelamente fu nominato medico primario dell’Ospedale civile per le malattie mentali di Padova, dove istituì un comparto clinico.

Nel 1881 effettuò un viaggio in Oriente, visitando anche in quelle zone gli istituti medici e psichiatrici, di cui parlò nelle Lettere di un medico viaggiatore (1881). Fu inoltre tra i primi ad occuparsi di suggestione e di ipnotismo, e a servirsene come terapia, prendendo inoltre posizione contro gli spettacoli teatrali messi in scena da alcuni ipnotisti non medici, come Donato, di cui scrisse ad esempio al Corriere della sera il 24 maggio 1886.

Tra le sue pubblicazioni dei primi anni di insegnamento universitario spicca per originalità quella dedicata a L’ottalmoscopio nella alienazione mentale, nella epilessia, nella pellagra, comparsa sulla Rivista clinica di Bologna nel 1870, ma le sue opere più importanti furono indubbiamente le monografie Ragione e pazzia e soprattutto Fisonomia ed espressione studiate nelle loro deviazioni, con una appendice sulla espressione del delirio nell'arte (entrambe del 1884). In quest’ultima (che ebbe una lunga gestazione e se pubblicata prima avrebbe anticipato tutta la letteratura successiva) confluirono le suggestioni degli studi di Charles Darwin, Charles Bell e Herbert Spencer, accompagnate da osservazioni personali effettuate nella clinica padovana. Poco prima di morire pubblicò inoltre uno studio che ebbe molto successo sulla figura di Napoleone. Una pagina storico-psicologica del genio (1894), in cui ipotizzava la presenza di sintomi epilettici e nevropatici nella condotta dell’imperatore, pur riconoscendone il genio.

Membro effettivo della Società freniatrica italiana dal gennaio 1878, fu inoltre socio corrispondente della Société impériale de Médecine de Constantinople dal 1882 e dell’Accademia di scienze lettere ed arti di Padova dal 1886.

Nella sua clinica si formarono alcuni degli psichiatri più conosciuti del tempo, come Ernesto Bonvecchiato, Lorenzo Ellero, Silvio Tonnini e Silvio Venturi.

Morì a 62 anni nella villa di Salionze, per una nefrite che lo consumava da tempo, lasciando la moglie Orsola Malacrea e l’unico figlio Alessandro. Il suo corpo fu cremato, come egli stesso aveva chiesto. Gli amici e colleghi Paolo Mantegazza e Arrigo Tamassia ne scrissero rispettivamente il necrologio e la commemorazione.

Paola Zocchi

03/12/2020

Bibliografia

De Gubernatis, A. (1879). Dizionario biografico degli scrittori contemporanei. Firenze: Le Monnier, p. 981.

Mantegazza, P. (1895). Augusto Tebaldi. Archivio per l'antropologia e la etnologia, 25(1), 392-393.

Tamassia, A. (1896). Commemorazione del professore Augusto Tebaldi letta nell’aula magna della R. Università di Padova il 10 maggio 1896. Padova: Tip. G.B. Bandi.

Mantegazza, P. (1895). Augusto Tebaldi. Archivio per l'antropologia e la etnologia, 25(1), 392-393.

Tamassia, A. (1896). Commemorazione del professore Augusto Tebaldi letta nell’aula magna della R. Università di Padova il 10 maggio 1896. Padova: Tip. G.B. Bandi.

Fonti archivistiche

Archivio privato della famiglia Tebaldi, Valeggio Sul Mincio (Verona).

Fonte iconografica

Archivio privato della famiglia Tebaldi, Valeggio sul Mincio (Verona).