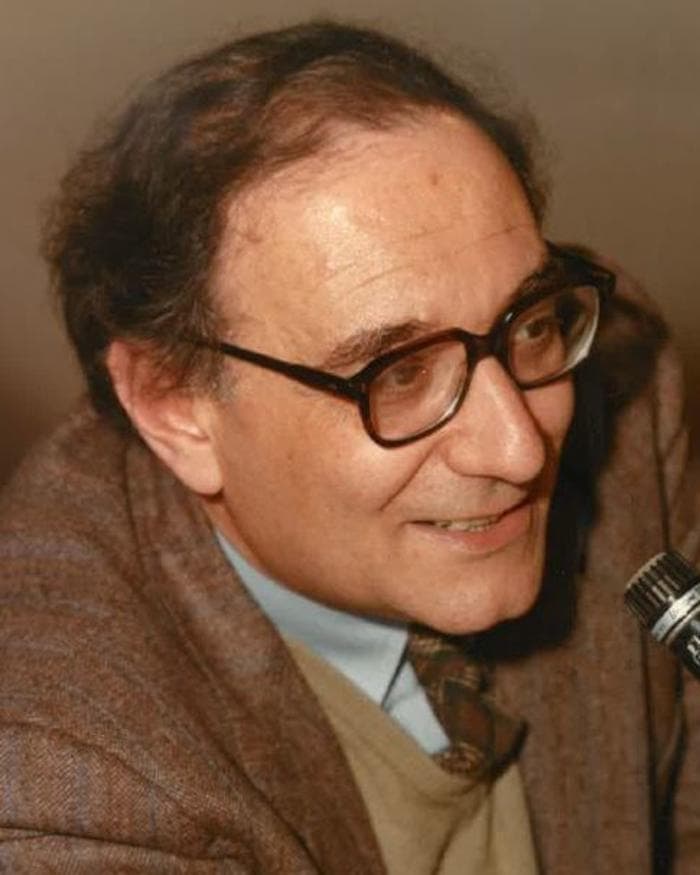

Agostino Pirella

Reggio Emilia, 21 settembre 1930 - Torino, 29 ottobre 2017

Iscrittosi nel 1948 alla Facoltà di medicina dell’Università di Parma, si laurea nel 1954 con una tesi sulla Psicoterapia di gruppo, discussa con Fabio Visintini, direttore della Clinica delle malattie nervose e mentali. Nello stesso anno e nella stessa clinica si iscrive poi alla scuola di specializzazione.

Nei primi anni ’50 conosce Franco Basaglia, con il quale dal 1955 prende parte alle riunioni della Società italiana di psichiatria. Nel 1956 pubblica i primi lavori per la rivista scientifica Neurone, tra cui Contributo alla psicopatologia della comunicazione umana, e viene assunto come medico assistente all’Ospedale psichiatrico di Mantova, dove diverrà primario nel 1961.

Nel 1958 tenta di istituire a Parma, insieme a Basaglia, Bruno Callieri, Sergio Piro, Francesco Corrao e altri, una Società di psicopatologia, ma pressioni accademiche li fanno desistere dall’iniziativa.

Sempre aperto e attento agli sviluppi teorici e pratici in chiave psicoterapeutica, nei primi anni ‘60 frequenta il Centro di psicoterapia di Milano, diretto da Pier Francesco Galli, approfondendo contestualmente anche lo studio della filosofia e della psichiatria fenomenologica, su cui per la rivista Rendiconti pubblica il saggio Fenomenologia e scienza. Husserl, Merleau-Ponty, Paci (1961).

Il 1965 segna un punto di svolta. Il rapporto con Basaglia produce una scelta di vita rilevante: fare parte dell’équipe dell’Ospedale psichiatrico di Gorizia, in cui sta nascendo il primo esperimento di comunità terapeutica aperta. Al suo arrivo gli viene affidato il reparto di osservazione maschile. Gli anni goriziani (1965-1971) rappresentano lo spartiacque decisivo per la fondazione del movimento anti-manicomiale in Italia, di cui Pirella diviene uno dei rappresentanti di punta. L’équipe psichiatrica di cui fa parte con Basaglia annovera, fra le altre, le collaborazioni di Antonio Slavich, Lucio Schittar, Leopoldo Tesi, Giovanni Jervis, Letizia Comba, Domenico Casagrande.

Nell’anno in cui consegue la libera docenza in psichiatria (1967) la pubblicazione dei lavori scientifici si moltiplica e l’esperienza di Gorizia diviene nota in Italia grazie all’uscita di due libri collettivi di successo: Che cos’è la psichiatria (1967) e L’istituzione negata (1968). Pirella prende parte all’impresa firmando contributi sul ruolo di John Conolly nella storia della psichiatria e sulla negazione dell’ospedale psichiatrico tradizionale. La sua crescita professionale è indistinguibile dal suo impegno pratico e politico nella lotta per la chiusura dei manicomi. Il decennio 1968-78 è denso di attività, incarichi, iniziative pubbliche, viaggi, impegni scientifici nazionali e internazionali, iniziative editoriali.

Terminata l’esperienza a Gorizia nel 1971, anno in cui l’équipe sceglie la prospettiva dell’allargamento in altre realtà italiane, Pirella passa a dirigere l’Ospedale neuropsichiatrico di Arezzo per 8 anni, cruciali per costruire le basi della dismissione, fino all’approvazione della legge 180 del 1978, che ne regolamenta la definitiva chiusura, prospettando la nascita dei servizi di salute mentale.

A sostegno di questo impegno, dal 1970 dirige con Paolo Tranchina il periodico Fogli d’informazione, mentre nel ’73 è tra i promotori del gruppo “Psichiatria democratica”.

L’approvazione della legge 180 e la morte dell’amico e collega Basaglia (1980) diventano per lui un terreno e una sfida impervia per la reale applicazione della legge. Trasferitosi a Torino nel 1979 in qualità di direttore degli ospedali psichiatrici, affina il suo profilo tecnico e teorico quando prende avvio il “Torino progetto”, per il reinserimento sociale di ex pazienti psichiatrici. Contemporaneamente inizia la collaborazione con Shula Ramon, docente di politiche di salute mentale alla University of Anglia. La relazione intellettuale fra i due si consolida attraverso pubblicazioni e convegni fino ai primi anni 2000.

Raggiunta la pensione nel 1991, si dedica alla docenza presso l’Università di Torino, già iniziata negli anni ‘80 come professore a contratto per la cattedra di Sociologia. Insegna Epidemiologia dei disturbi psichici al corso di laurea in Psicologia, alternando diversi temi: riabilitazione psichiatrica, psichiatria sociale, storia della psichiatria, deistituzionalizzazione, epidemiologia, suicidio e depressione, etnopsichiatria.

Nel 1999 pubblica Il problema psichiatrico, opera matura del suo pensiero e della sua pratica. La sua attività subisce un forte rallentamento quando, nel 2005, è colpito da un ictus. Nel 2009 riesce tuttavia a partecipare ad Arezzo alle giornate per la salute mentale “Memoria e attualità”, inaugurando nel parco dell’ex ospedale psichiatrico il monumento per le vittime del manicomio.

Marica Setaro

29/11/2022

Nei primi anni ’50 conosce Franco Basaglia, con il quale dal 1955 prende parte alle riunioni della Società italiana di psichiatria. Nel 1956 pubblica i primi lavori per la rivista scientifica Neurone, tra cui Contributo alla psicopatologia della comunicazione umana, e viene assunto come medico assistente all’Ospedale psichiatrico di Mantova, dove diverrà primario nel 1961.

Nel 1958 tenta di istituire a Parma, insieme a Basaglia, Bruno Callieri, Sergio Piro, Francesco Corrao e altri, una Società di psicopatologia, ma pressioni accademiche li fanno desistere dall’iniziativa.

Sempre aperto e attento agli sviluppi teorici e pratici in chiave psicoterapeutica, nei primi anni ‘60 frequenta il Centro di psicoterapia di Milano, diretto da Pier Francesco Galli, approfondendo contestualmente anche lo studio della filosofia e della psichiatria fenomenologica, su cui per la rivista Rendiconti pubblica il saggio Fenomenologia e scienza. Husserl, Merleau-Ponty, Paci (1961).

Il 1965 segna un punto di svolta. Il rapporto con Basaglia produce una scelta di vita rilevante: fare parte dell’équipe dell’Ospedale psichiatrico di Gorizia, in cui sta nascendo il primo esperimento di comunità terapeutica aperta. Al suo arrivo gli viene affidato il reparto di osservazione maschile. Gli anni goriziani (1965-1971) rappresentano lo spartiacque decisivo per la fondazione del movimento anti-manicomiale in Italia, di cui Pirella diviene uno dei rappresentanti di punta. L’équipe psichiatrica di cui fa parte con Basaglia annovera, fra le altre, le collaborazioni di Antonio Slavich, Lucio Schittar, Leopoldo Tesi, Giovanni Jervis, Letizia Comba, Domenico Casagrande.

Nell’anno in cui consegue la libera docenza in psichiatria (1967) la pubblicazione dei lavori scientifici si moltiplica e l’esperienza di Gorizia diviene nota in Italia grazie all’uscita di due libri collettivi di successo: Che cos’è la psichiatria (1967) e L’istituzione negata (1968). Pirella prende parte all’impresa firmando contributi sul ruolo di John Conolly nella storia della psichiatria e sulla negazione dell’ospedale psichiatrico tradizionale. La sua crescita professionale è indistinguibile dal suo impegno pratico e politico nella lotta per la chiusura dei manicomi. Il decennio 1968-78 è denso di attività, incarichi, iniziative pubbliche, viaggi, impegni scientifici nazionali e internazionali, iniziative editoriali.

Terminata l’esperienza a Gorizia nel 1971, anno in cui l’équipe sceglie la prospettiva dell’allargamento in altre realtà italiane, Pirella passa a dirigere l’Ospedale neuropsichiatrico di Arezzo per 8 anni, cruciali per costruire le basi della dismissione, fino all’approvazione della legge 180 del 1978, che ne regolamenta la definitiva chiusura, prospettando la nascita dei servizi di salute mentale.

A sostegno di questo impegno, dal 1970 dirige con Paolo Tranchina il periodico Fogli d’informazione, mentre nel ’73 è tra i promotori del gruppo “Psichiatria democratica”.

L’approvazione della legge 180 e la morte dell’amico e collega Basaglia (1980) diventano per lui un terreno e una sfida impervia per la reale applicazione della legge. Trasferitosi a Torino nel 1979 in qualità di direttore degli ospedali psichiatrici, affina il suo profilo tecnico e teorico quando prende avvio il “Torino progetto”, per il reinserimento sociale di ex pazienti psichiatrici. Contemporaneamente inizia la collaborazione con Shula Ramon, docente di politiche di salute mentale alla University of Anglia. La relazione intellettuale fra i due si consolida attraverso pubblicazioni e convegni fino ai primi anni 2000.

Raggiunta la pensione nel 1991, si dedica alla docenza presso l’Università di Torino, già iniziata negli anni ‘80 come professore a contratto per la cattedra di Sociologia. Insegna Epidemiologia dei disturbi psichici al corso di laurea in Psicologia, alternando diversi temi: riabilitazione psichiatrica, psichiatria sociale, storia della psichiatria, deistituzionalizzazione, epidemiologia, suicidio e depressione, etnopsichiatria.

Nel 1999 pubblica Il problema psichiatrico, opera matura del suo pensiero e della sua pratica. La sua attività subisce un forte rallentamento quando, nel 2005, è colpito da un ictus. Nel 2009 riesce tuttavia a partecipare ad Arezzo alle giornate per la salute mentale “Memoria e attualità”, inaugurando nel parco dell’ex ospedale psichiatrico il monumento per le vittime del manicomio.

Marica Setaro

29/11/2022

Bibliografia

Biagioli, B., Gigli, L., & Setaro, M. (a cura di) (2022). Uno psichiatra umanista. Tra le carte e gli scritti di Agostino Pirella. Inventario e bibliografia. Pisa: Edizioni ETS.

Bondioli, C. (a cura di) (2020). Agostino Pirella: l’esperienza di Arezzo a 40 anni dalla legge 180. Atti del convegno di studio, Arezzo 7 e 8 giugno 2018. Bibbiena: Fruska.

Bucciantini, M., & Colucci, M. (a cura di) (2020). Il sapere di uno psichiatra, aut aut, 385, numero monografico dedicato ad Agostino Pirella.

Bondioli, C. (a cura di) (2020). Agostino Pirella: l’esperienza di Arezzo a 40 anni dalla legge 180. Atti del convegno di studio, Arezzo 7 e 8 giugno 2018. Bibbiena: Fruska.

Bucciantini, M., & Colucci, M. (a cura di) (2020). Il sapere di uno psichiatra, aut aut, 385, numero monografico dedicato ad Agostino Pirella.

Fonte iconografica

Università di Siena, Biblioteca di area umanistica, Archivio Agostino Pirella, serie IX Documenti personali, b. 1, fasc. 1.