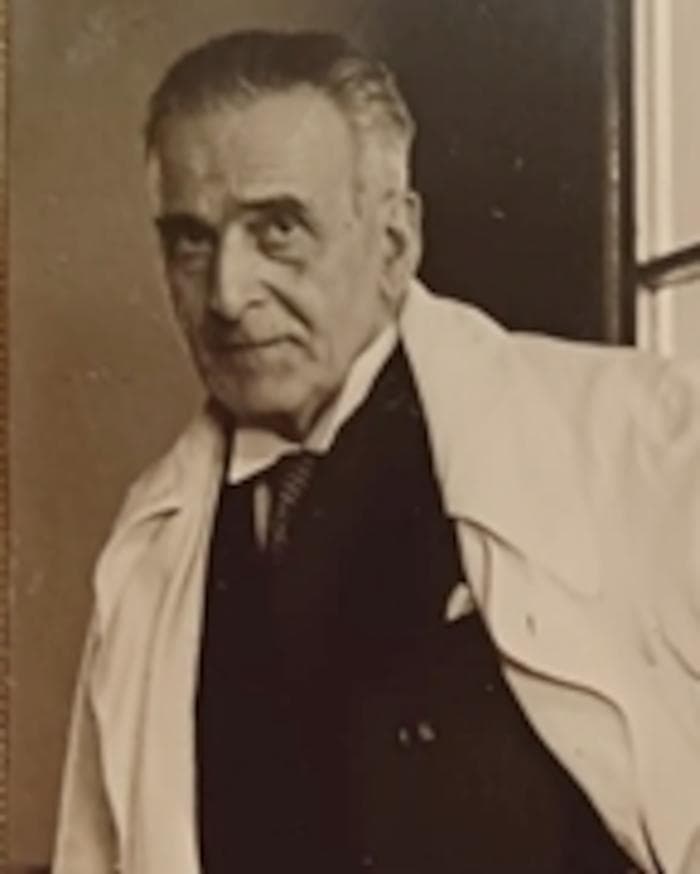

Ruggiero Lambranzi

Massa Carrara, 13 Dicembre 1871 - Verona, 17 Gennaio 1954

Nato a Massa Carrara da Luigi, commissario di pubblica sicurezza, e Rosina Tisiotti, casalinga, dopo il liceo si iscrisse alla Facoltà di medicina e chirurgia di Bologna, dove si laureò nel 1897 con una tesi sulle “autointossicazioni nella patogenesi delle malattie nervose funzionali”. Su di lui ebbe una notevole influenza Augusto Murri, clinico eminente del tempo, con il quale mantenne i rapporti anche in seguito.

Nel 1898 cominciò a lavorare come assistente nel manicomio di Ferrara, poi in quello di Brescia e infine, nel 1905, vinse il concorso di primario presso l’Ospedale psichiatrico veronese di San Giacomo di Tomba, allora diretto da Caterino Stefani. Nel 1904 ottenne anche la libera docenza in psichiatria presso l’Università di Bologna. Pochi anni più tardi, nel 1909, sposò Clelia Stefani, la figlia del direttore, una figura molto attiva nell’ambiente artistico e culturale veronese.

Nel 1906, alla morte del direttore Stefani, fu bandito il concorso per la successione che ebbe un esito molto contrastato. A Lambranzi, che aveva molti più titoli e pubblicazioni, fu preferito Umberto Meneghetti: prevalsero i criteri dell’anzianità di lavoro al San Giacomo e dei legami con l’ambiente politico e cattolico veronese.

I rapporti con Meneghetti furono sempre contrastanti: ne sono prova le lettere conservate nell’Archivio provinciale, che testimoniano gli screzi trai due, per il fatto che Lambranzi rifiutò di fare il vicedirettore e volle risiedere in città, anziché negli appartamenti dei medici interni al manicomio.

Nel 1927, alla morte di Meneghetti, Lambranzi assunse la direzione dell’ospedale, che mantenne fino al 1946. Notevole fu la sua attività pubblicistica, anche su riviste scientifiche straniere, soprattutto prima di assumere la direzione. Il suo orientamento era positivistico, in sintonia con il pensiero di Cesare Lombroso, a cui dedicò vari scritti. Aveva molti interessi in ambito culturale e artistico, come testimoniano le sue frequentazioni con il pittore Angelo dall’Oca Bianca, il poeta Berto Barbarani e don Giuseppe Turrini, bibliotecario della Biblioteca Capitolare. Significativo anche il suo rapporto con don Giovanni Calabria, una figura esemplare per l’assistenza dei fanciulli poveri e abbandonati.

Si trovò a dirigere San Giacomo durante il periodo fascista e poi durante la guerra. Al contrario della moglie Clelia, che appoggiava convintamente il regime, non aderì al fascismo e mantenne simpatie socialiste.

Durante la sua direzione istituì una ricca biblioteca e, dal 1930, un “Ambulatorio preventorio neuropsichiatrico”, dotato di strumenti scientifici per le malattie mentali e nervose, gratuito per i poveri. Per la formazione degli allievi infermieri e delle suore, istituì dei corsi professionali. Per quanto riguarda le terapie, oltre all’ergoterapia, caratteristica dell’istituto, che aveva annessa una Colonia agricola e dei laboratori per i lavori artigianali, utilizzò la malarioterapia per la paralisi progressiva, l’insulinoterapia e la Cardiazol-terapia per la schizofrenia e la frenosi maniaco-depressiva. Oltre ai ricoverati di San Giacomo, si occupò, con frequenti visite, di quelli trasferiti presso l’Istituto medico pedagogico di Thiene per fanciulli e fanciulle e presso gli istituti di Cologna Veneta e Noventa Vicentina. Nel 1935, inoltre, provvide all’istituzione di una succursale a San Floriano per psicopatiche tranquille croniche.

Fondamentali per la storia dell’istituto sono le sue relazioni statistiche mensili, che forniscono dati sull’andamento dei ricoveri e delle dimissioni e informazioni sulle attività e i fatti più significativi, oltre ai tre saggi intitolati L’Ospedale psichiatrico provinciale di Verona, nei quali descrisse le vicende storiche e l’andamento dei ricoveri dal 1880 al 1939.

Nel 1944 fu collocato a riposo, ma continuò a dirigere l’ospedale fino al 1946. Morì nel 1954 a 82 anni.

Renato Fianco

13/03/2025

Nel 1898 cominciò a lavorare come assistente nel manicomio di Ferrara, poi in quello di Brescia e infine, nel 1905, vinse il concorso di primario presso l’Ospedale psichiatrico veronese di San Giacomo di Tomba, allora diretto da Caterino Stefani. Nel 1904 ottenne anche la libera docenza in psichiatria presso l’Università di Bologna. Pochi anni più tardi, nel 1909, sposò Clelia Stefani, la figlia del direttore, una figura molto attiva nell’ambiente artistico e culturale veronese.

Nel 1906, alla morte del direttore Stefani, fu bandito il concorso per la successione che ebbe un esito molto contrastato. A Lambranzi, che aveva molti più titoli e pubblicazioni, fu preferito Umberto Meneghetti: prevalsero i criteri dell’anzianità di lavoro al San Giacomo e dei legami con l’ambiente politico e cattolico veronese.

I rapporti con Meneghetti furono sempre contrastanti: ne sono prova le lettere conservate nell’Archivio provinciale, che testimoniano gli screzi trai due, per il fatto che Lambranzi rifiutò di fare il vicedirettore e volle risiedere in città, anziché negli appartamenti dei medici interni al manicomio.

Nel 1927, alla morte di Meneghetti, Lambranzi assunse la direzione dell’ospedale, che mantenne fino al 1946. Notevole fu la sua attività pubblicistica, anche su riviste scientifiche straniere, soprattutto prima di assumere la direzione. Il suo orientamento era positivistico, in sintonia con il pensiero di Cesare Lombroso, a cui dedicò vari scritti. Aveva molti interessi in ambito culturale e artistico, come testimoniano le sue frequentazioni con il pittore Angelo dall’Oca Bianca, il poeta Berto Barbarani e don Giuseppe Turrini, bibliotecario della Biblioteca Capitolare. Significativo anche il suo rapporto con don Giovanni Calabria, una figura esemplare per l’assistenza dei fanciulli poveri e abbandonati.

Si trovò a dirigere San Giacomo durante il periodo fascista e poi durante la guerra. Al contrario della moglie Clelia, che appoggiava convintamente il regime, non aderì al fascismo e mantenne simpatie socialiste.

Durante la sua direzione istituì una ricca biblioteca e, dal 1930, un “Ambulatorio preventorio neuropsichiatrico”, dotato di strumenti scientifici per le malattie mentali e nervose, gratuito per i poveri. Per la formazione degli allievi infermieri e delle suore, istituì dei corsi professionali. Per quanto riguarda le terapie, oltre all’ergoterapia, caratteristica dell’istituto, che aveva annessa una Colonia agricola e dei laboratori per i lavori artigianali, utilizzò la malarioterapia per la paralisi progressiva, l’insulinoterapia e la Cardiazol-terapia per la schizofrenia e la frenosi maniaco-depressiva. Oltre ai ricoverati di San Giacomo, si occupò, con frequenti visite, di quelli trasferiti presso l’Istituto medico pedagogico di Thiene per fanciulli e fanciulle e presso gli istituti di Cologna Veneta e Noventa Vicentina. Nel 1935, inoltre, provvide all’istituzione di una succursale a San Floriano per psicopatiche tranquille croniche.

Fondamentali per la storia dell’istituto sono le sue relazioni statistiche mensili, che forniscono dati sull’andamento dei ricoveri e delle dimissioni e informazioni sulle attività e i fatti più significativi, oltre ai tre saggi intitolati L’Ospedale psichiatrico provinciale di Verona, nei quali descrisse le vicende storiche e l’andamento dei ricoveri dal 1880 al 1939.

Nel 1944 fu collocato a riposo, ma continuò a dirigere l’ospedale fino al 1946. Morì nel 1954 a 82 anni.

Renato Fianco

13/03/2025

Bibliografia

Andreoli, V. (1994). Un grande psichiatra veronese del Novecento: il prof. Ruggiero Lambranzi. In L. Bonuzzi & P. Marchi (a cura di), Psicopatologia e filosofia nella tradizione veronese (pp. 95-136). Verona: Grafiche Fiorini.

Bonuzzi, L. (2017). Aspetti e tendenze della letteratura psichiatrica veronese dall’età di Ruggiero Lambranzi al tempo di Cherubino Trabucchi. Biografie mediche, 8, 25-30.

Viviani, G.F. (2006) (a cura di). Dizionario biografico dei veronesi: sec. 20. Vol. I (p. 467). Verona: Fondazione Cassa di risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona.

Bonuzzi, L. (2017). Aspetti e tendenze della letteratura psichiatrica veronese dall’età di Ruggiero Lambranzi al tempo di Cherubino Trabucchi. Biografie mediche, 8, 25-30.

Viviani, G.F. (2006) (a cura di). Dizionario biografico dei veronesi: sec. 20. Vol. I (p. 467). Verona: Fondazione Cassa di risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona.

Fonti archivistiche

Archivio della Provincia di Verona, Cat. VIII, buste da anni 1906-1910 a 1946-1950.

Archivio storico dell'Università di Bologna, fascicolo dello studente Ruggiero Lambranzi, n. 2186.

Archivio storico dell'Università di Bologna, fascicolo dello studente Ruggiero Lambranzi, n. 2186.

Fonte iconografica

Archivio privato eredi Lambranzi, Roma.