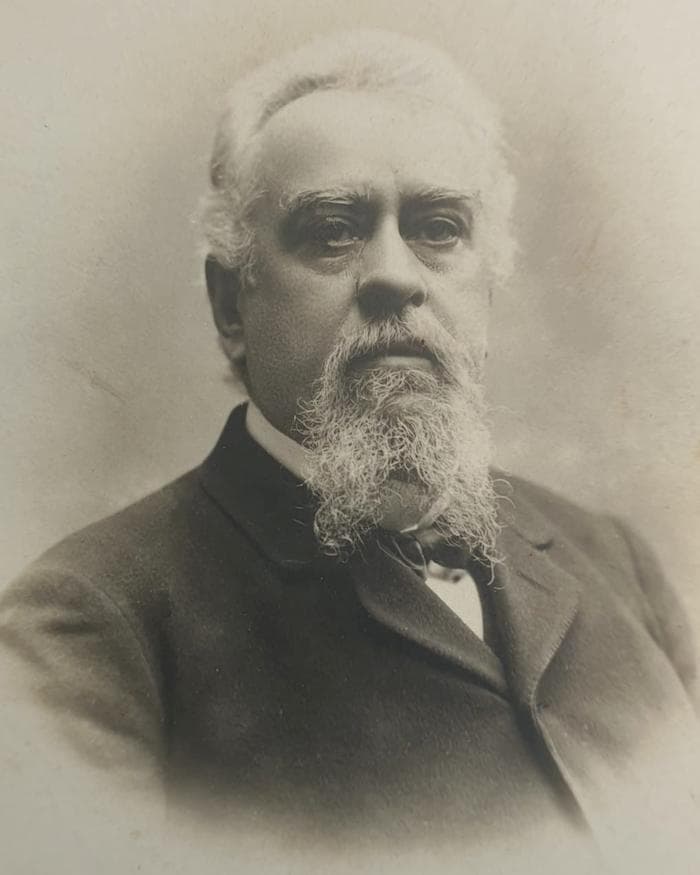

Giovanni Battista Verga

Clusone (Bergamo), 9 Giugno 1850 - Milano, 2 Dicembre 1917

Figlio di Carlo Verga, cancelliere di Pretura a Clusone, e di Angelica Cameroni, era nipote del celebre alienista Andrea Verga, fratello del padre. Dopo aver frequentato il Convitto nazionale Longone di Milano, si laureò in medicina e chirurgia all’Università di Pavia il 4 agosto 1874. Entrò quasi subito come tirocinante e praticante all’Ospedale Maggiore di Milano e nel 1875 effettuò alcuni mesi di supplenza nel manicomio della Senavra. Nel novembre dello stesso anno passò come medico chirurgo supplente nel nuovo Manicomio Provinciale di Milano in Mombello, dove svolse poi tutta la sua carriera.

Nel 1879, grazie allo zio Andrea, frequentò per un breve periodo il Manicomio San Lazzaro di Reggio Emilia, seguendo le lezioni di Augusto Tamburini. Poco dopo, sempre nel ’79, sposò Margherita Ferrario, figlia del medico Ercole Ferrario di Gallarate, da cui ebbe cinque figli: Carlo, Andrea, Ercole (anch’egli medico e psichiatra), Giuseppina e Maria Angelica.

Nominato segretario medico a Mombello nel dicembre 1882, assunse di fatto da quel momento le funzioni di vicedirettore, carica che gli venne ufficialmente riconosciuta nel 1901, anche grazie alla fattiva collaborazione che instaurò con il direttore Edoardo Gonzales. Con lui affrontò i lavori di ampliamento del manicomio, tra cui la costruzione di un villino separato per i fanciulli nel 1882, del reparto per le malattie contagiose nel 1887, del grande fabbricato per i servizi nel 1898, e di due grandi nuovi reparti nel 1900.

Con il pensionamento di Gonzales nel febbraio 1903, prese il suo posto come direttore, mantenendolo fino al pensionamento nel 1911. Nel 1904 ricevette anche la nomina a Cavaliere dell’Ordine di San Maurizio e Lazzaro.

Da sempre interessato a valorizzare la figura dell’infermiere manicomiale, nel 1905 istituì a Mombello, come prescritto dalla nuova Legge del 1904 sui manicomi e gli alienati, una Scuola per gli infermieri, invitandoli a istruirsi e ad abolire del tutto “il sistema delle coercizioni” nei confronti dei pazienti.

Durante la sua direzione, il manicomio divenne ben presto sovraffollato e fin dal 1906 egli prospettò alla Provincia la necessità di dotare Milano di un altro istituto più vicino alla città, destinato alle funzioni di astanteria e di ricovero per i malati acuti, un progetto che si realizzò in realtà solo molti anni dopo la sua morte, con la fondazione dell’Ospedale psichiatrico Paolo Pini nel quartiere di Affori.

Nel 1906 contribuì a organizzare, insieme Paolo Pini, Edoardo e Piero Gonzales, il secondo Congresso internazionale per l’assistenza degli alienati, che si tenne in parte proprio a Mombello, sotto la presidenza di Tamburini. In tale occasione pubblicò una monografia sull’attività del manicomio tra il 1879 e il 1906, in cui, tra l’altro, denunciò l’inadeguatezza del numero dei medici (solo dieci, compreso il direttore e il vicedirettore Enrico Rossi) in rapporto a quello dei ricoverati (tra i 1880 e i 1920).

Nel settembre 1907 si recò in Austria e Germania con l’ingegnere capo della Provincia di Milano, Italo Vandone, e con i deputati Domenico Oliva ed Ernesto Travelli (presidente della Commissione amministrativa e di vigilanza del manicomio) per visitare le nuove strutture psichiatriche di quei paesi. Al rientro dal viaggio, scrisse una relazione alla Deputazione provinciale di Milano, Visita ad alcuni importanti manicomi di Germania ed Austria (1908), dove tra gli aspetti negativi degli istituti visitati segnalò la presenza diffusa, tra i ricoverati, dei pazzi criminali, per i quali in Italia erano stati invece già realizzati quattro manicomi giudiziari.

Tra i vari incarichi che ebbe al di fuori dell’attività istituzionale, vi fu la partecipazione, nel 1886, ai lavori della Commissione per lo studio dell’ipnotismo nominata dalla Società italiana d’igiene. L’anno dopo, in occasione dell’Esposizione internazionale di panificazione e macinatura che si tenne a Milano, fece parte della Commissione organizzatrice della “Mostra della pellagra”. Per più di vent’anni fu inoltre redattore della Gazzetta del Manicomio della Provincia di Milano.

Collocato a riposo per motivi di salute nel giugno 1911, dopo aver inaugurato quattro nuovi padiglioni “aperti” (non cintati da un muro) a Mombello, morì nel 1917 all’età di 67 anni. Fu sepolto nel cimitero di Arosio (Como), dove esiste ancora la casa di famiglia.

Tra i suoi scritti si ricordano soprattutto: la monografia Igiene del sonno (1883); lo Studio sull’eziologia del cretinismo e dell’idiozia, scritto con Agostino Brunati (1884); Senilità e pazzia (1895); il Contributo alla fisiopatologia dell’imbecillità (1896); numerosi articoli sulla pazzia morale, sulla pellagra, su casi clinici particolari; diverse perizie psichiatriche in casi giudiziari, non tutte pubblicate.

Paola Zocchi

12/09/2025

Nel 1879, grazie allo zio Andrea, frequentò per un breve periodo il Manicomio San Lazzaro di Reggio Emilia, seguendo le lezioni di Augusto Tamburini. Poco dopo, sempre nel ’79, sposò Margherita Ferrario, figlia del medico Ercole Ferrario di Gallarate, da cui ebbe cinque figli: Carlo, Andrea, Ercole (anch’egli medico e psichiatra), Giuseppina e Maria Angelica.

Nominato segretario medico a Mombello nel dicembre 1882, assunse di fatto da quel momento le funzioni di vicedirettore, carica che gli venne ufficialmente riconosciuta nel 1901, anche grazie alla fattiva collaborazione che instaurò con il direttore Edoardo Gonzales. Con lui affrontò i lavori di ampliamento del manicomio, tra cui la costruzione di un villino separato per i fanciulli nel 1882, del reparto per le malattie contagiose nel 1887, del grande fabbricato per i servizi nel 1898, e di due grandi nuovi reparti nel 1900.

Con il pensionamento di Gonzales nel febbraio 1903, prese il suo posto come direttore, mantenendolo fino al pensionamento nel 1911. Nel 1904 ricevette anche la nomina a Cavaliere dell’Ordine di San Maurizio e Lazzaro.

Da sempre interessato a valorizzare la figura dell’infermiere manicomiale, nel 1905 istituì a Mombello, come prescritto dalla nuova Legge del 1904 sui manicomi e gli alienati, una Scuola per gli infermieri, invitandoli a istruirsi e ad abolire del tutto “il sistema delle coercizioni” nei confronti dei pazienti.

Durante la sua direzione, il manicomio divenne ben presto sovraffollato e fin dal 1906 egli prospettò alla Provincia la necessità di dotare Milano di un altro istituto più vicino alla città, destinato alle funzioni di astanteria e di ricovero per i malati acuti, un progetto che si realizzò in realtà solo molti anni dopo la sua morte, con la fondazione dell’Ospedale psichiatrico Paolo Pini nel quartiere di Affori.

Nel 1906 contribuì a organizzare, insieme Paolo Pini, Edoardo e Piero Gonzales, il secondo Congresso internazionale per l’assistenza degli alienati, che si tenne in parte proprio a Mombello, sotto la presidenza di Tamburini. In tale occasione pubblicò una monografia sull’attività del manicomio tra il 1879 e il 1906, in cui, tra l’altro, denunciò l’inadeguatezza del numero dei medici (solo dieci, compreso il direttore e il vicedirettore Enrico Rossi) in rapporto a quello dei ricoverati (tra i 1880 e i 1920).

Nel settembre 1907 si recò in Austria e Germania con l’ingegnere capo della Provincia di Milano, Italo Vandone, e con i deputati Domenico Oliva ed Ernesto Travelli (presidente della Commissione amministrativa e di vigilanza del manicomio) per visitare le nuove strutture psichiatriche di quei paesi. Al rientro dal viaggio, scrisse una relazione alla Deputazione provinciale di Milano, Visita ad alcuni importanti manicomi di Germania ed Austria (1908), dove tra gli aspetti negativi degli istituti visitati segnalò la presenza diffusa, tra i ricoverati, dei pazzi criminali, per i quali in Italia erano stati invece già realizzati quattro manicomi giudiziari.

Tra i vari incarichi che ebbe al di fuori dell’attività istituzionale, vi fu la partecipazione, nel 1886, ai lavori della Commissione per lo studio dell’ipnotismo nominata dalla Società italiana d’igiene. L’anno dopo, in occasione dell’Esposizione internazionale di panificazione e macinatura che si tenne a Milano, fece parte della Commissione organizzatrice della “Mostra della pellagra”. Per più di vent’anni fu inoltre redattore della Gazzetta del Manicomio della Provincia di Milano.

Collocato a riposo per motivi di salute nel giugno 1911, dopo aver inaugurato quattro nuovi padiglioni “aperti” (non cintati da un muro) a Mombello, morì nel 1917 all’età di 67 anni. Fu sepolto nel cimitero di Arosio (Como), dove esiste ancora la casa di famiglia.

Tra i suoi scritti si ricordano soprattutto: la monografia Igiene del sonno (1883); lo Studio sull’eziologia del cretinismo e dell’idiozia, scritto con Agostino Brunati (1884); Senilità e pazzia (1895); il Contributo alla fisiopatologia dell’imbecillità (1896); numerosi articoli sulla pazzia morale, sulla pellagra, su casi clinici particolari; diverse perizie psichiatriche in casi giudiziari, non tutte pubblicate.

Paola Zocchi

12/09/2025

Bibliografia

Antonini, G. (1919). In memoria di G. Battista Verga. Varallo: Tip. Zanfa.

Cazzani, E. (1952). Luci ed ombre nell’Ospedale psichiatrico provinciale di Milano. Varese: La Tecnografica.

Tamburini, A., Ferrari, G.C., & Antonini, G. (1918). L’assistenza degli alienati in Italia e nelle varie nazioni. Torino: Tip. dell’Unione Tipografico-Editrice Torinese.

Cazzani, E. (1952). Luci ed ombre nell’Ospedale psichiatrico provinciale di Milano. Varese: La Tecnografica.

Tamburini, A., Ferrari, G.C., & Antonini, G. (1918). L’assistenza degli alienati in Italia e nelle varie nazioni. Torino: Tip. dell’Unione Tipografico-Editrice Torinese.

Fonti archivistiche

Archivio dell’Ospedale Maggiore di Milano, Servizio sanitario e di culto, fascicolo personale di Giovanni Battista Verga.

Archivio della Provincia di Milano, Città metropolitana di Milano, fascicolo personale di Giovanni Battista Verga, corda 553, b. 2, fasc. 230-1918.

Carte private famiglia Verga, Sovicille-San Rocco a Pilli (Siena).

Civiche Raccolte Storiche di Milano, Palazzo Moriggia, Archivio Andrea Verga.

Archivio della Provincia di Milano, Città metropolitana di Milano, fascicolo personale di Giovanni Battista Verga, corda 553, b. 2, fasc. 230-1918.

Carte private famiglia Verga, Sovicille-San Rocco a Pilli (Siena).

Civiche Raccolte Storiche di Milano, Palazzo Moriggia, Archivio Andrea Verga.

Fonte iconografica

Carte private famiglia Verga, Sovicille-San Rocco a Pilli (Siena).