Vito Massarotti in guerra, tra psiconevrosi e simulazioni

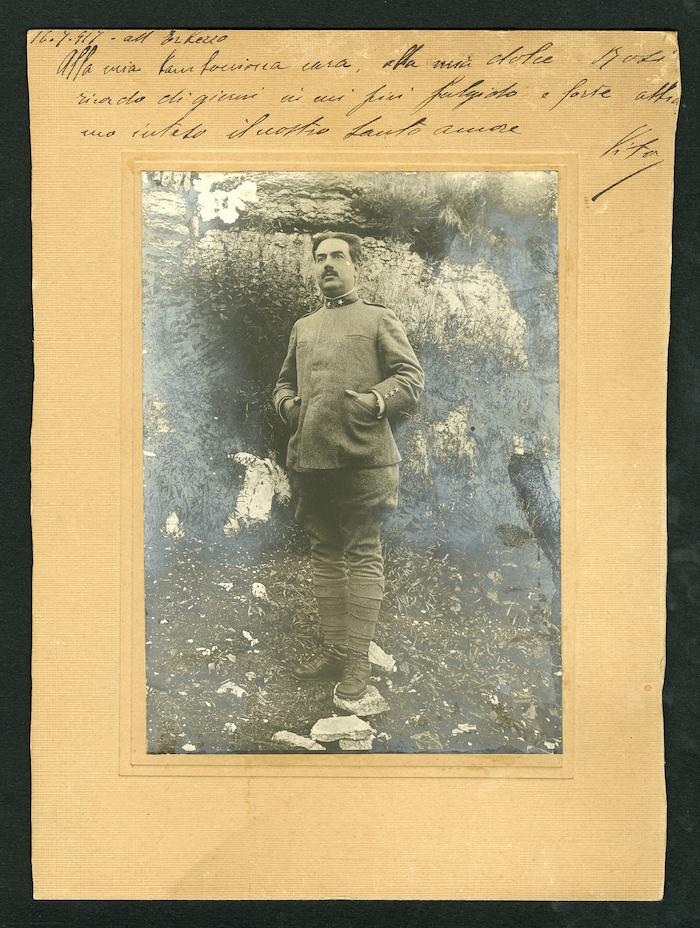

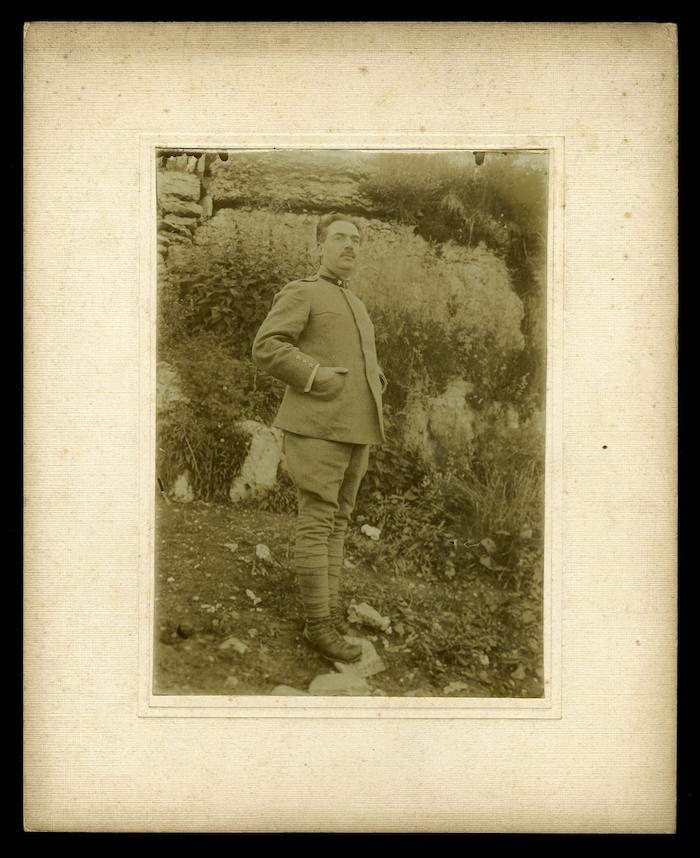

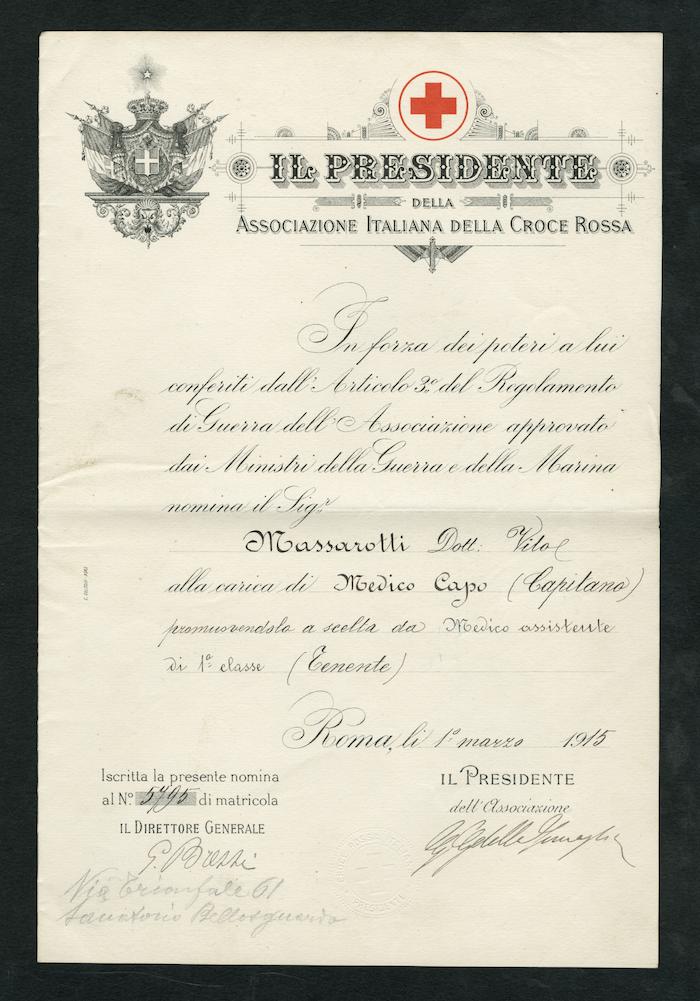

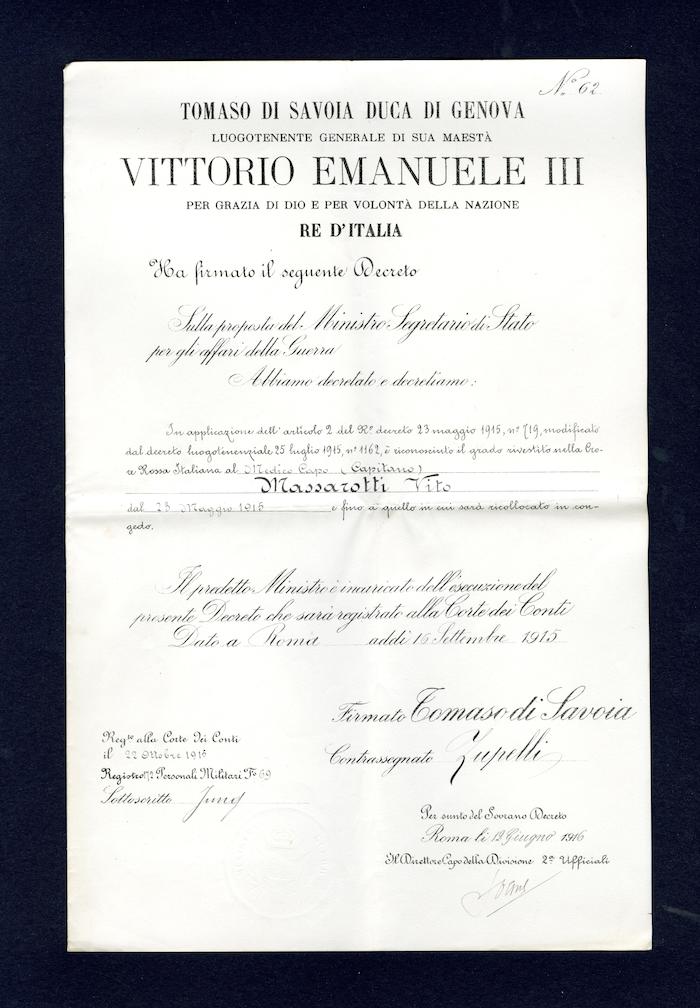

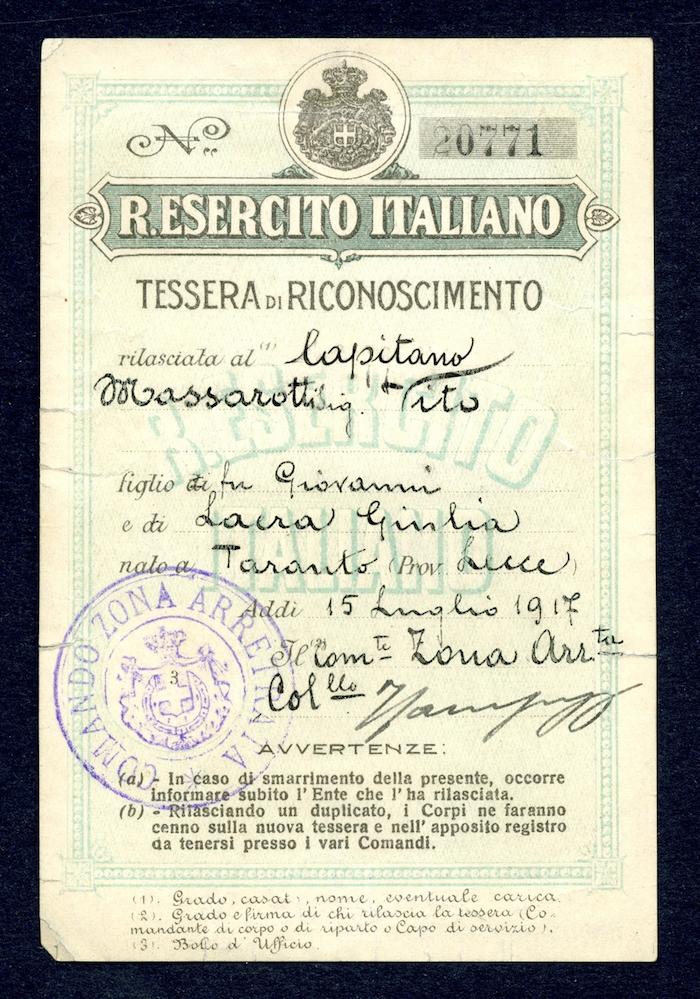

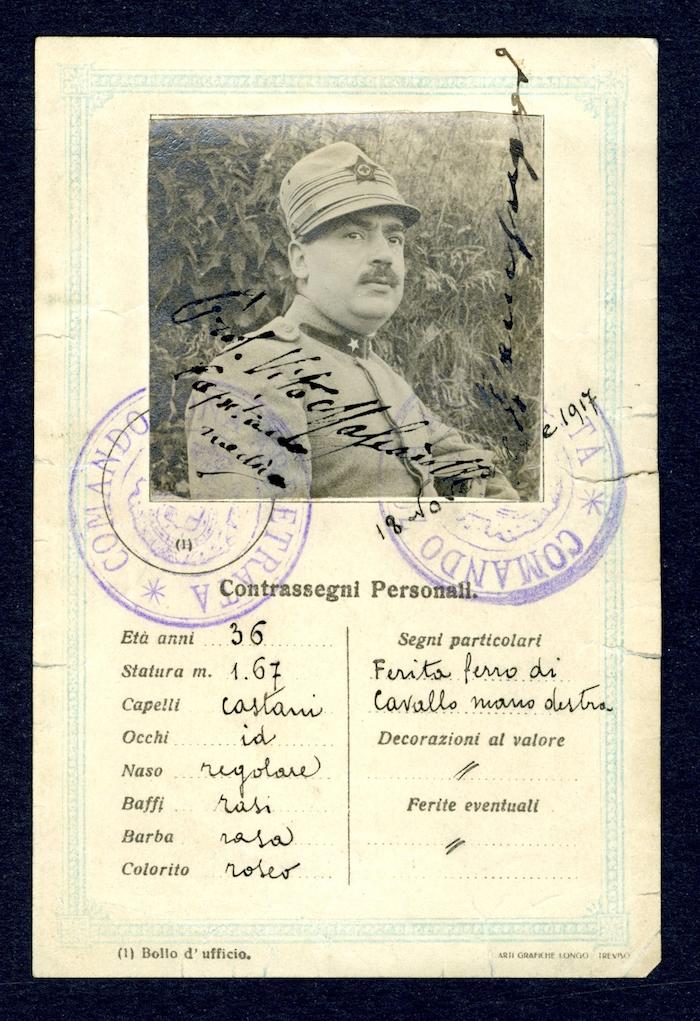

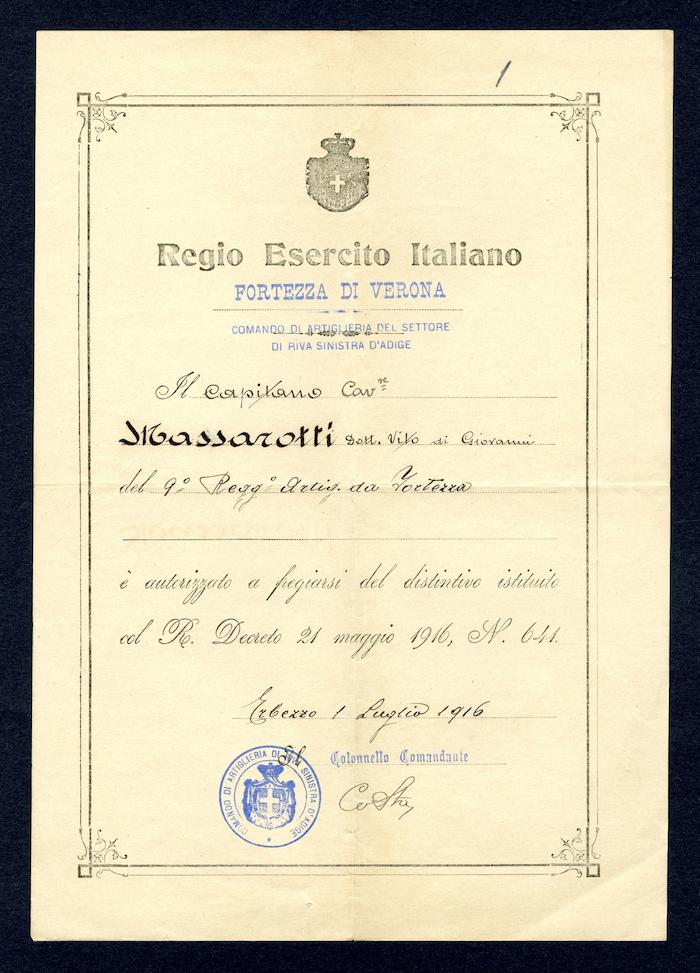

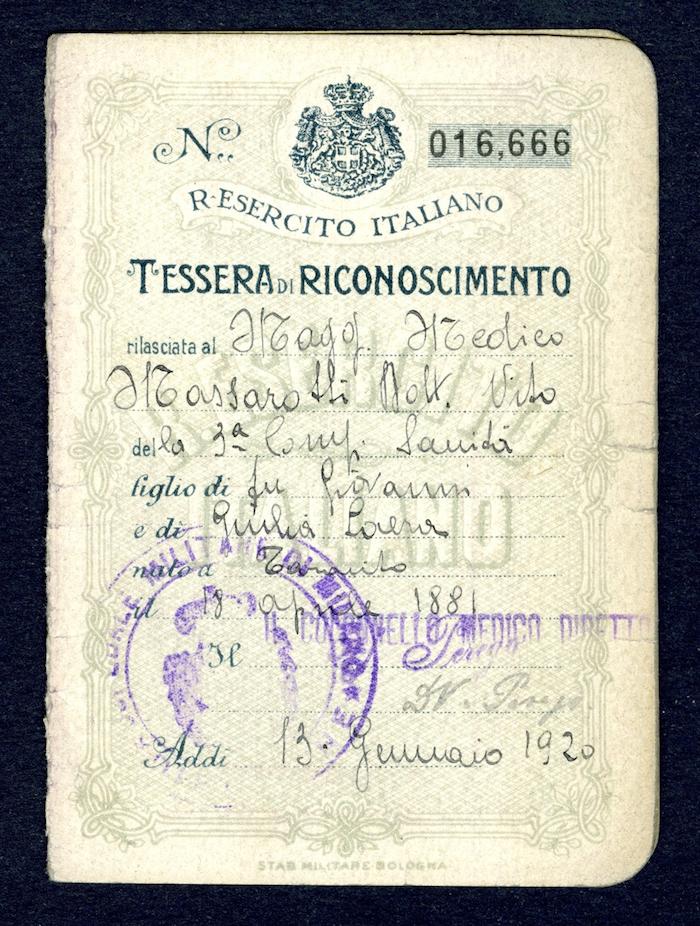

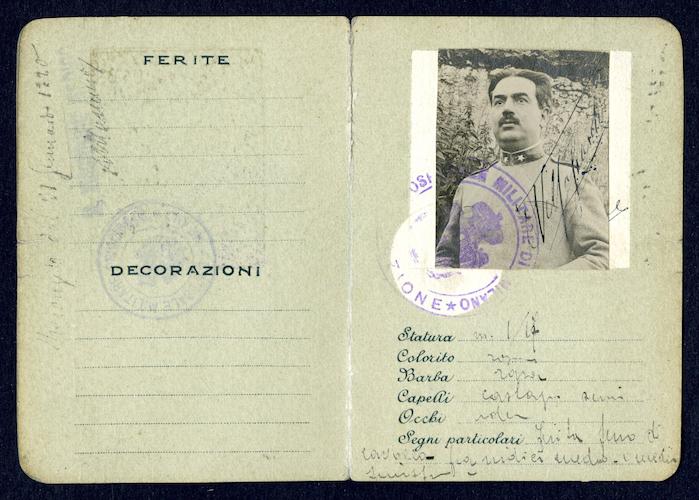

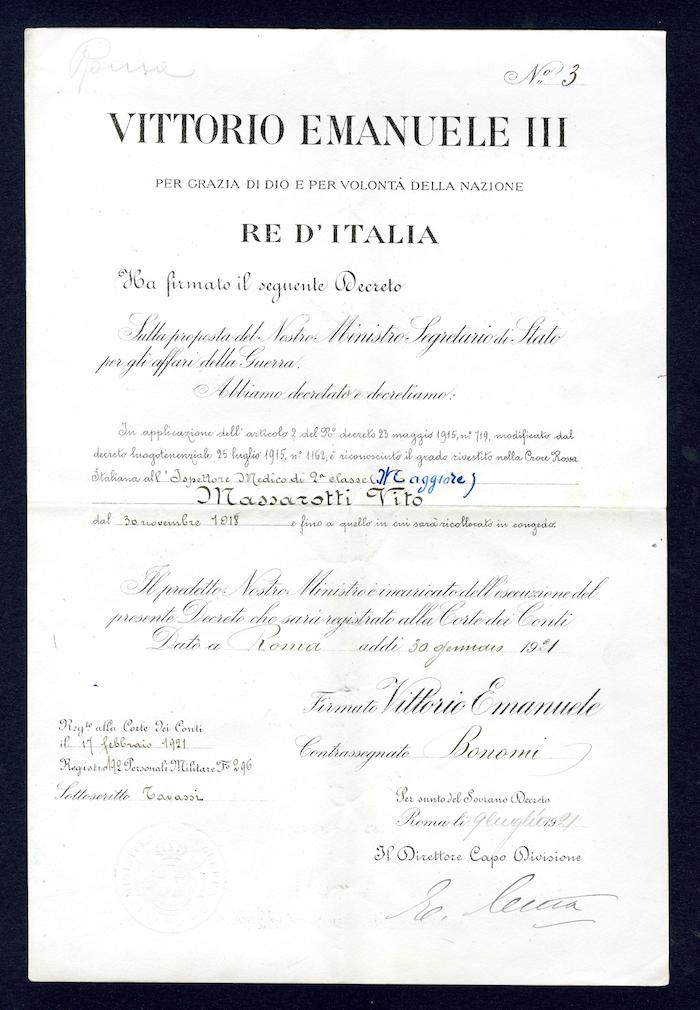

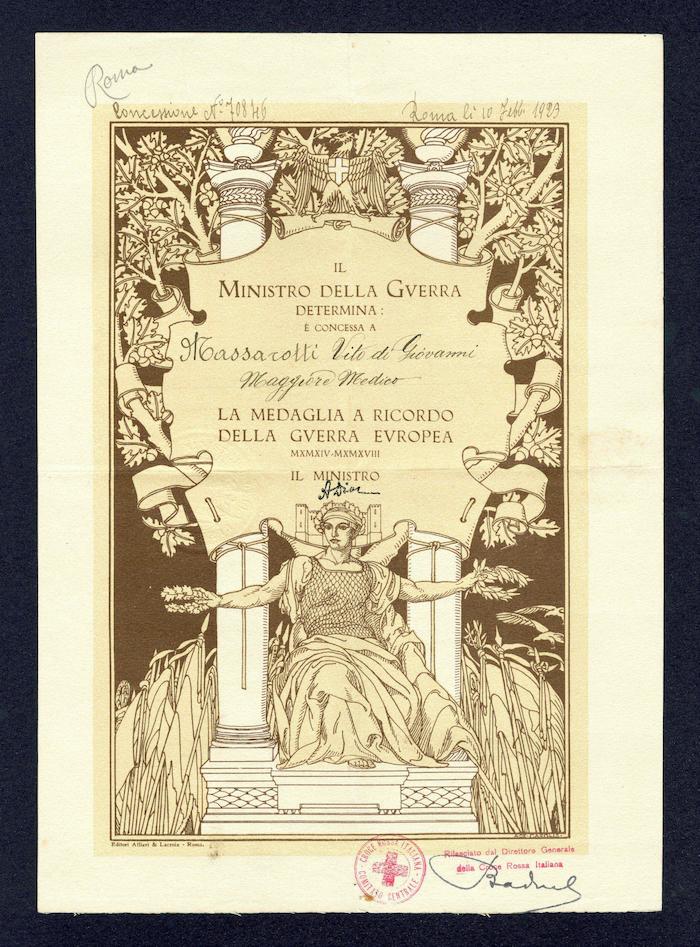

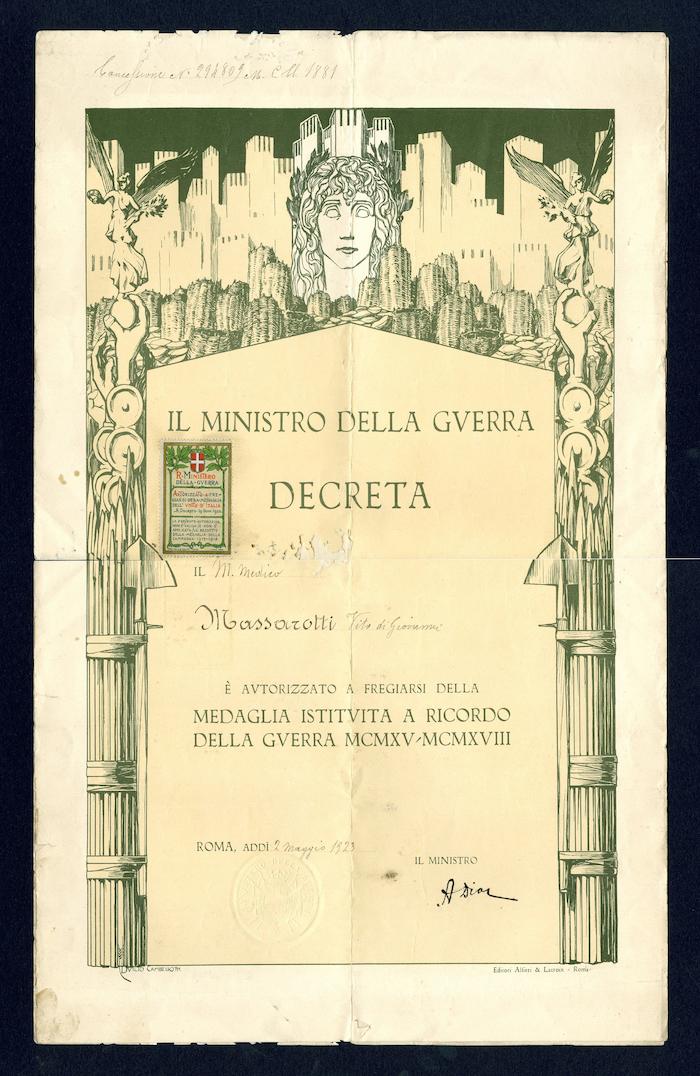

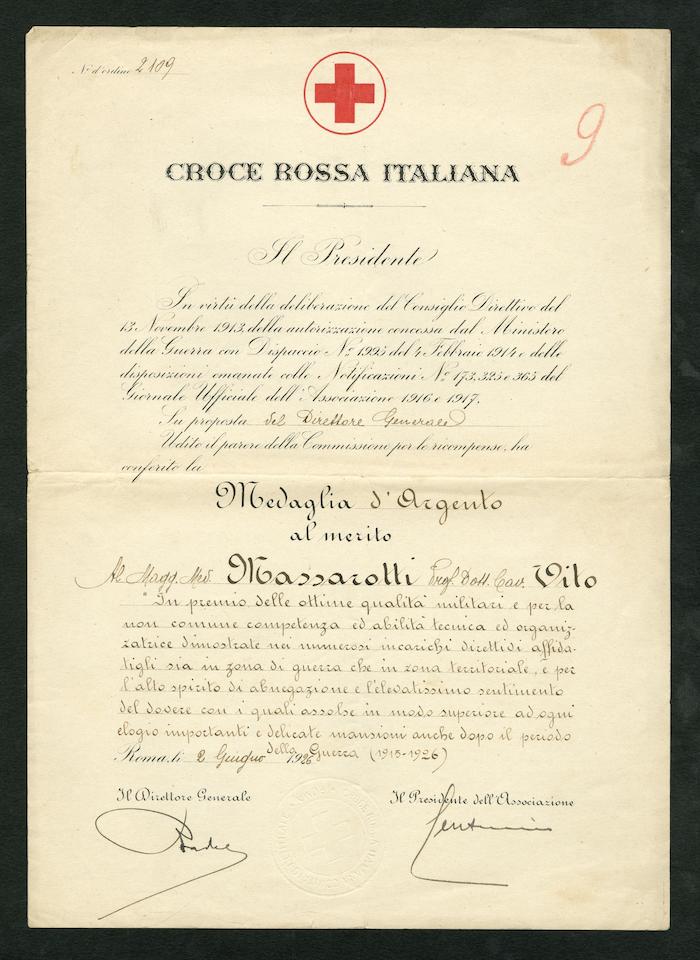

A seguito dell’entrata in guerra dell’Italia nel 1915, lo psichiatra Vito Massarotti, laureatosi a Roma nel 1905 con una tesi sul suicidio – pubblicata otto anni più tardi con il titolo Il suicidio nella vita e nella società moderna: sua etiologia, patogenesi, sintomatologia, profilassi (Massarotti, 1913) – decise di partire come volontario della Croce Rossa Italiana, dove fu arruolato con il grado di capitano medico. La sua esperienza al fronte ci è nota oggi anche attraverso le pagine manoscritte e inedite della sua autobiografia, La tragedia di un galantuomo, che egli scrisse in tarda età (Massarotti, 1946). Fra i numerosi capitoli che ripercorrono la sua vita attraverso le esperienze personali e l’attività scientifica, il diciassettesimo e il diciottesimo sono dedicati alle vicende delle prima guerra mondiale. Vi si legge in particolare:

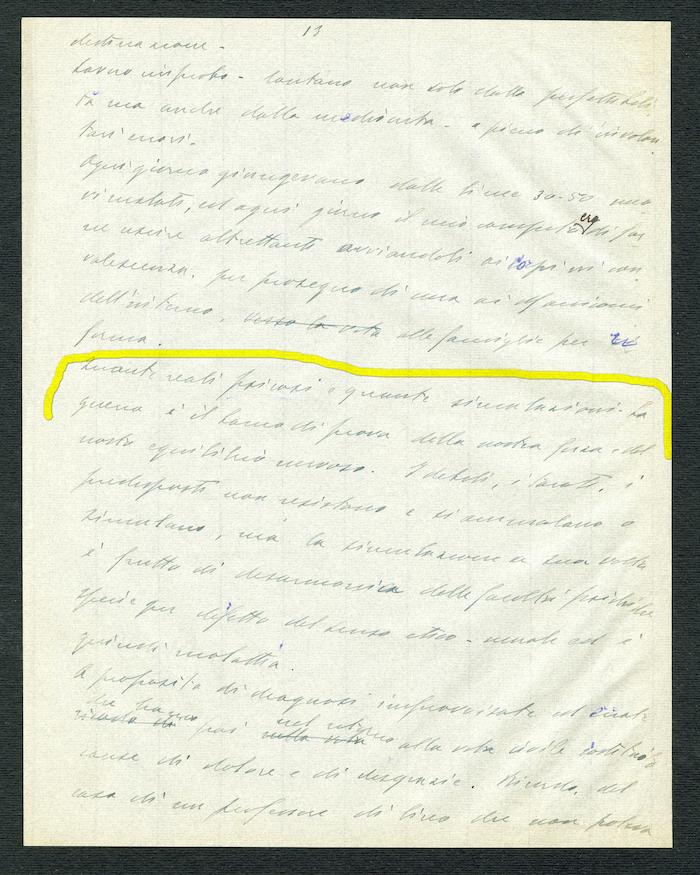

“Quante reali psicosi e quante simulazioni. La guerra è il banco di prova della nostra forza e del nostro equilibrio nervoso. I deboli, i tarati, i predisposti non resistono e si ammalano o simulano, ma la simulazione a sua volta è frutto di disarmonia delle facoltà psichiche specie per difetto del senso etico-morale ed è quindi malattia” (Massarotti, 1946, p. 13, immagine 252).

La tesi, esposta quasi trent’anni dopo lo svolgimento dei fatti, rispecchiava quella generalmente accettata dalla psichiatria militare italiana, con un riferimento esplicito al concetto ben noto di predisposizione, confermando l’idea secondo cui al fronte si erano ammalati solo i soggetti più deboli, i tarati che comunque anche in tempo di pace avrebbero manifestato i sintomi di qualche patologia mentale. Tuttavia al contempo Massarotti appariva consapevole delle difficoltà e dei dubbi sorti in una realtà complessa e sfaccettata come quella prodotta da una guerra di massa e caratterizzata da una violenza psichica senza precedenti. Poco dopo aver affermato in modo perentorio che la patogenesi delle psiconevrosi di guerra era legata solo a fattori endogeni, scriveva infatti:

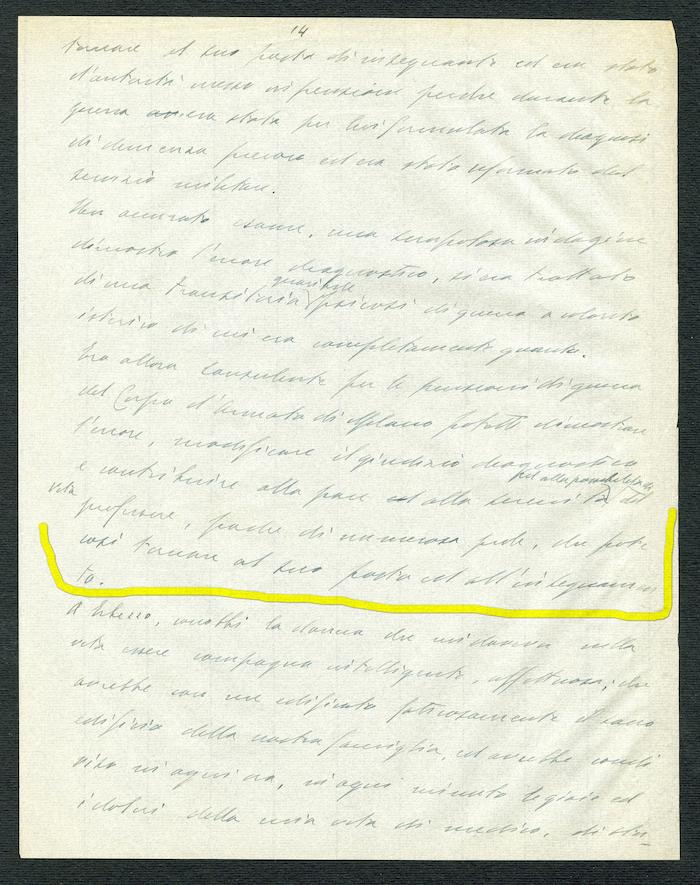

“A proposito di diagnosi improvvisate ed errate che hanno poi nel ritorno alla vita civile costituito cause di dolore e di disgrazie. Ricordo il caso di un professore di liceo che non poteva tornare al suo posto di insegnante ed era stato d’autorità messo in pensione perché durante la guerra era stata per lui formulata la diagnosi di demenza precoce ed era stato riformato dal servizio militare. Un accurato esame, una scrupolosa indagine dimostrò l’errore diagnostico: si era trattato di una transitoria guaribile psicosi di guerra a colorito isterico da cui era completamente guarito” (Massarotti, 1946, pp. 13-14, immagini 252-253).

Errori causati dalla fretta e dai disagi provocati dal conflitto, lascia intendere Massarotti, il quale finisce per contraddire quanto detto in precedenza, ammettendo l’esistenza di psicosi transitorie e guaribili che dunque nulla avevano a che fare con una predisposizione del soggetto. Il disagio e la frustrazione maturati durante il conflitto, il peso di una diagnosi compromettente, l’impossibilità di ricollocare una sintomatologia complessa e difficilmente ascrivibile ai quadri nosologici prebellici produssero una serie di contraddizioni evidenti anche negli scritti degli psichiatri allineati al paradigma dominante. In questo senso le parole di Massarotti confermavano le tangibili difficoltà che investirono i protagonisti del servizio neuropsichiatrico di guerra e che permisero la formulazione di ipotesi interpretative diverse. Fu chiaro infatti – anche ai più convinti sostenitori dell’esistenza di una tara, ereditaria o acquisita, alla base della quasi totalità delle psiconevrosi di guerra – che il concetto di trauma psichico non era in grado di spiegare una patogenesi emotiva con sintomatologie e decorsi tanto multiformi, e che il concetto di predisposizione non era sufficiente a interpretare una realtà bellica molto più complessa e assai diversa da quella ipotizzata; quantomeno il paradigma organicista, derivato dal forte legame che saldava anatomia patologica e psichiatria, corroborato dalle conferme provenienti da Francia e Germania, necessitava di una profonda revisione (Bianchi, 2001a, pp. 78-82).

Anche se al termine delle ostilità fu chiaro a molti che i fattori esogeni erano stati sottovalutati in ragione di una maggiore attenzione nei confronti del soggetto, delle sue caratteristiche innate o acquisite, non fu comunque possibile scardinare un impianto nosologico che affondava le sue radici ben oltre l’aspetto patriottico e disciplinare imposto dalle necessità belliche. Certamente i primi frammentari e poco chiari resoconti provenienti dal fronte furono ignorati, o quantomeno male interpretati, sull’onda di un diffuso senso patriottico e nel tentativo di mantenere alto il morale non solo delle truppe, ma di tutta la popolazione; a ciò si aggiungeva la sincera convinzione dell’esistenza di un’eziologia organica, che dunque non prevedeva né consentiva particolari terapie cliniche, ma che al massimo avrebbe potuto trovare una temporanea inibizione farmacologica o una soluzione chirurgica. Non meno valore ebbero le voci e le interpretazioni degli psichiatri più famosi e affermati, troppo anziani per prestare servizio al fronte, che dalle università deserte, ma animate da un interventismo roboante, ponevano quesiti difficili da eludere, col benestare dei vertici militari: perché ad ammalarsi erano solo alcuni soggetti, mentre altri colpiti dalla violenza del conflitto mantenevano la loro integrità psichica e anzi spesso mostravano coraggio ed eroismo? Perché mai nei conflitti precedenti, senz’altro diversi, ma pur sempre letali e violenti, non si era mai osservato qualcosa di simile? Non erano forse gli eserciti di massa a portare in guerra “pellandroni” o comunque individui già deboli e inaffidabili che alle prime difficoltà cercavano più o meno consapevolmente una via di fuga? Non era facile, anche di fronte alle reali simulazioni e all’effettiva presenza di soggetti segnati dagli stenti, dalla povertà e dalla violenza, rispondere a queste obiezioni e fare ordine in un continuo flusso di informazioni, redatte in fretta, spesso con un linguaggio non specialistico e dunque molto diverse da quelle che gli psichiatri erano soliti analizzare in tempo di pace.

A ciò si aggiungeva una questione di fondo difficile da eludere: alla vigilia delle ostilità, in pieno clima positivista, le scienze della mente e in particolare la psicologia e la psichiatria si prodigavano per migliorare le proprie capacità predittive e garantirsi una piena legittimazione scientifica. Se nella psicologia cresceva l’interesse per l’ambito sperimentale, alla ricerca, ad esempio con la psicofisica, di quel valore applicativo proprio della fisiologia, la psichiatria mirava a rafforzare un’impostazione biologica e organicista che aveva già sancito il successo delle scienze mediche nel secolo precedente e che ne avrebbe garantito una crescente affidabilità. Dover ammettere che la stratificazione strutturale della psiche potesse essere compromessa dall’ambiente esterno a tal punto da generare una psicosi, anche solo in condizioni eccezionali come quelle belliche, significava allontanarsi dall’ambizione positivista di poter effettuare diagnosi fondate su nozioni anatomo-fisiologiche che consentivano terapie mirate, per ripiombare in un’incertezza metodologica compromettente. Non si trattava solo di ragioni patriottiche (rendersi utile ai vertici militari garantendo anche con mezzi coercitivi una disciplina fondata su repressione e paura); non era solo per la mancanza di informazioni corrette o per una presa di posizione legata a un’idea di società e a un modello antropologico e filosofico: negare il concetto di predisposizione significava minare le basi di una materia che aveva avuto prevalentemente a che fare con i deboli e gli emarginati, per difendere la parte sana e produttiva del paese da coloro che erano destinati al dolore e alla distruzione di sé e degli altri.

Tornando all’opera di Massarotti, non è difficile cogliere l’immobilità della psichiatria negli anni a ridosso del conflitto: nel saggio sul suicidio del 1913, troviamo un’interpretazione dei fenomeni psichici identica a quella che sarebbe stata poi proposta per le psiconevrosi di guerra. Togliersi la vita, “doloroso privilegio dell’uomo”, era secondo Massarotti una malattia che affliggeva i “deboli”. Prendendo in considerazione non soltanto i casi osservati, ma anche quelli riportati dai giornali locali, lo psichiatra dimostrava come le difficoltà della vita conducessero a un “daltonismo mentale” che costringeva i più fragili a vedere solo il lato negativo di ciò che accadeva. Mentre i forti “non cedono, lottano, riedificano e vincono” (Massarotti, 1913, pp. 110-119), i predisposti, già segnati da una tara mentale, soccombevano e trovavano nella soppressione di se stessi l’unica via d’uscita. I celebri studi in materia, quelli ad esempio di Enrico Morselli e Cesare Lombroso (Morselli, 1879; Lombroso, 1897), confermavano l’irrazionalità e la mancanza di consapevolezza nel suicidio, attuato “inconsciamente e impulsivamente”, frutto dunque non del libero arbitrio, ma di una “predisposizione congenita”. Nel volume trovava spazio anche una disamina dei casi riscontrati nelle caserme. Secondo Massarotti la durezza della vita militare innescava le debolezze dei soggetti non idonei: coloro che faticavano nella vita civile cedevano rovinosamente di fronte alla disciplina imposta ai soldati (Massarotti, 1913, pp. 90-93).

L’impianto interpretativo di Massarotti non fu intaccato dalla guerra, che ai suoi occhi rappresentò invece la dimostrazione su larga scala di quanto già affermato in precedenza, di verità scientifiche già assodate da eminenti studiosi non soltanto italiani. Predisposizione e debolezza potevano essere in parte arginati con un’opera pedagogica, con la psicoterapia e con l’applicazione di precetti dettati dagli psichiatri; tuttavia l’origine del male risiedeva nell’individuo e in una deficienza anatomica o fisiologica difficilmente curabile. La scienza restituiva l’immagine di un mondo bifronte: sani o malati, forti o deboli, divisi da un muro invalicabile. Una realtà nella quale lo psichiatra si limitava a individuare la categoria di appartenenza, lavorando per proteggere la parte sana e per prevenire lo sviluppo di quella malata.

Dario De Santis

07/08/2023

Bianchi, B. (2001b). Psychiatrists, Soldiers, and Officers in Italy during the Great War. In M. Micale, & P. Lerner (eds.), Traumatic Pasts: History, Psychiatry, and Trauma in the Modern Age, 1870-1930 (pp. 222-252). Cambridge: Cambridge University Press.

Bianchi, P. (2013). L’esame ai conducenti di autoveicoli negli archivi di Ugo Pizzoli e Vito Massarotti. In M. Antonelli, & P. Zocchi (eds.), Psicologi in fabbrica. Storie e fonti (pp. 109-128). Roma: Aracne.

Contarini, S., De Santis, & D., Pitassio, F. (eds.). (2019). Documentare il trauma. L’Università Castrense di San Giorgio di Nogaro: saperi e immagini nella Grande Guerra. Pisa: Ets.

De Santis, D. (2019). “And thence doubt Spring around the stock of truth”. The personal and scientific experience of the Psychiatrist Angelo Alberti during World War I. European Yearbook of the History of Psychology, 5, 51-81.

De Santis, D. (ed.). (2019). Guerra e scienze della mente in Italia nella prima metà del Novecento. Roma: Aracne.

Lombroso, C. (1897). L’uomo delinquente in rapporto all’antropologia, alla giurisprudenza e alla psichiatria. Cause e rimedi. Torino: Fratelli Bocca.

Massarotti, V. (1913). Il suicidio nella vita e nella società moderna: sua etiologia, patogenesi, sintomatologia, profilassi. Roma: Bernardo Lux.

Massarotti, V. (1946). La tragedia di un galantuomo. Autobiografia inedita conservata nell’archivio di Vito Massarotti.

Morselli, E. (1879). Il suicidio. Saggio di statistica morale comparata. Milano: Fratelli Dumolard.